私は卒業証書を片手に教室を見渡す。皆が思い思いに友人たちと話をしていた。中には目に涙を浮かべている人もいる。瑠夏は朝日くんと話していた。瑠夏が私の視線に気づいて振り向き、手を振るのを見て、私は笑顔を浮かべて駆け寄る。

瑠夏が振り向くと、短くなったきれいな黒髪が揺れた。瑠夏の手入れの行き届いた黒髪が私は大好きだった。今も好きだが、短くなった髪を見ると小さな針で胸を刺すような痛みが私を襲うのだ。

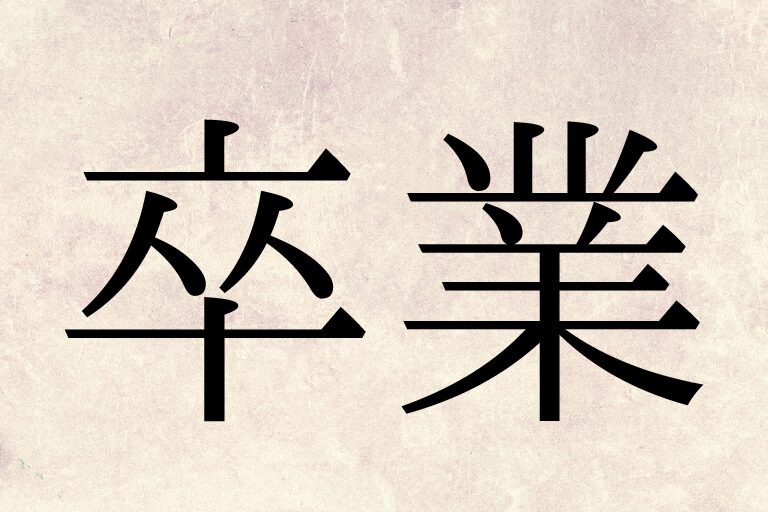

「結月! もう卒業だよ、寂しいなぁ……」

「会えなくなるわけじゃないんだし、そんな泣かなくても良いのに」

「でも、一人暮らし始めたらなかなか会えなくなるよ……。絶対会おうね!」

「うん」

朝日くんは私達のやり取りを、いや、瑠夏を優しい表情で見つめていた。私は笑顔で頷いたが、きっともう会うことはないのだろうと漠然と感じていた。これ以上一緒に居ても苦しいだけだ。

朝日くんの視線に気づいた瑠夏が無邪気に笑うのを見て、また胸が苦しくなった。

「瑠夏」

私が改まった表情で瑠夏の名前を呼ぶと、瑠夏は不思議そうに私の方を見る。瑠夏の白い肌も、眩しいくらいの笑顔も、きれいな髪も、全部全部大好きだった。

その気持ちを言葉にしようと何度も思った。ただそれを思うたびに、鼓動が途端に速くなって胸が弾けてしまいそうになるのだ。今も瑠夏に聞こえてしまうのではないかと思うほど、うるさいくらいに早鐘を打っている。

「大好きだよ」

でもこの感情とも今日でお別れだ。

私がいきなりそんなことを言ったからか、瑠夏はぽかんとした表情を見せる。

「私も大好きだよ」

瑠夏は感極まって私に抱きついてそう答えた。私は瑠夏を受け止めて、頭を撫でる。短くなった黒髪が私の手からスルスルとこぼれ落ちていった。私は嗚咽が漏れないように、固く口を結ぼうとする。

「泣かないでよ」

「……泣いてない」

私の前に瑠夏の姿がぼんやりと見える。視界がぼやけて瑠夏の表情ははっきりと見えないが、きっと困ったように笑っているのだろう。私が泣くと、瑠夏は決まってそんな顔をするのだ。

でも、私は泣いてない。泣いてはいけないのだ。最後くらい、きれいな笑顔で笑ってほしい。

「笑って?」

私は目頭を拭って、精一杯の笑みを浮かべる。

瑠夏は太陽みたいに眩しい笑顔で笑った。

私が初めて瑠夏に会ったのは高校一年生の春だ。一目見るだけで彼女の存在は浮いて見えた。周りの人とは一線を画すほどの美しさを持った彼女は明らかに浮いていた。私とは違う人間なのだとその時は思っていた。

学級の活動が始まると、瑠夏の存在はさらに際立って見えた。表情豊かな彼女の周りには、入学して一ヶ月も経たないうちに人が集まっていた。

瑠夏はまるで太陽みたいだった。笑顔で人を照らす、そんな太陽。私は、彼女の笑顔には人を元気づける特別な力があるのだと信じてやまなかった。

それに比べて、私は大した取り柄もない普通の高校生になっていた。瑠夏のように人望が厚いわけではなかったが、それでも少しの友達と仲良くやっていた。

私は自分から声をかけるような明るい人間ではなかった。いつも受け身で誰かが声をかけてくれるのを待っているような人間だ。そんな内気な性格が大嫌いだった。

瑠夏は私にとって憧れだったのだと思う。優しくて可愛い完璧な女の子。それと同時に少しだけ苦手でもあった。瑠夏の存在が眩しすぎて、自分のことが嫌いになりそうだったからだ。陰気な私は太陽に照らされてしまえばきっと死んでしまうのだと。

私が瑠夏に違和感を感じたのは、梅雨が明けて蝉がうるさく鳴き始めた頃だった。瑠夏は三者面談の日程希望調査の紙を連日提出していなかった。最初のうちは穏やかに注意していた先生も、その日は教室の皆に聞こえるように瑠夏に嫌味を言っていた。

普段はあまり強く言わない先生だったので、そのことは今でも鮮明に覚えている。先生が声を張ると、うるさかった教室の空気が一瞬で凍った。声を張ると言っても怒鳴るようなものではなくて、声から優しさの全てが抜け落ちたような静かな声だった。

理屈で詰めるような先生の話し方は、聞いているこちらまでも背筋が凍るようなものだった。直接叱られているわけではないのに涙が出てしまいそうになった。

しかし瑠夏の目尻に涙は浮かんでいない。それどころかいつものような笑顔を浮かべていた。よく見るとその笑顔は普段のものよりも引きつっていた。普段の柔らかい笑みとは対称的な、鋼の笑み。瑠夏の口元にはえくぼが深く出来ていた。

瑠夏のその笑みを先生は反省していないというふうに解釈したのだろう。先生の声にだんだんと熱が乗り始めた。先生の声が鋭くなるにつれ、瑠夏の笑みは硬くなるばかりだった。

先生の怒りが最高潮に達するというところでホームルームの終わりを告げるチャイムが鳴った。先生は形だけのおざなりな挨拶をして教室から出ていった。先生が出ていくまでの教室の時間の流れはいつもよりもうんと遅かった。

先生が出ていってから、瑠夏はクラスの子たちに囲まれていた。その多くは瑠夏に慰めの言葉を投げかけた。その空間が私にはどうにも居心地が悪かった。私はクラスから逃げるようにお手洗いへ逃げた。

その日から私は瑠夏の表情をよく見るようになった。それ以外にも瑠夏のことを見ている人のことも良く確認するようになった。瑠夏は常に人当たりの良い笑顔を浮かべていた。誰と話すときも笑顔を浮かべていて、私は段々とその笑顔が怖く感じるようになった。

誰と話すときも嫌な素振りを見せず、明るい表情をしている。そんな状態が健全である訳がない。どんな人でも苦しい時はあるはずだ。仮面のようにこびり付いた笑顔の裏側では何を考えているのか、私には分からなかった。

たまに、本当にたまに、誰も見ていない瞬間に、ものすごく苦しそうな表情をするのだ。そして瑠夏は鋼鉄の笑みを浮かべて笑う。その時、瑠夏の仮面の裏側が少しだけ見えた気がして、不謹慎ながら私は嬉しかった。

憧れや苦手意識の他に、なにか別の感情が芽生えたのはこの時からなのかもしれない。私の憧れの瑠夏が表情を歪めている。それが何かも分からないけれど、瑠夏には私にとっての太陽であってほしかった。太陽を覆う暗雲を私が少しでも取り除けたら、瑠夏は心から笑えるのだろうか。

たまたま私と瑠夏の席が近くなった時があった。夏の暑さが嘘のように消え、秋を飛ばして冬が顔を出し始めた頃だ。

その時期は体育祭があり、瑠夏と話す機会があった。しかし私は他のクラスメイトのように楽しく雑談することが苦手だった。私は話を聞くばかりで自分のことをうまく言葉にできなかった。だからこそ話しかけてくれる数少ない友達と今まで付き合ってきたのだ。

だが、その時は自分から彼女に声を掛けた。その時は、私は彼女の裏側の存在を知っている特別な人間だと思っていたのだろう。誰も裏側を知ろうとしないなら、私が彼女を救うなどと、傲慢にも考えていたのだろう。

確かに彼女の暗い所を払拭したいという気持ちがなかったわけではない。しかし本当の気持ちは、憧れの影を知りたいという、仄暗い好奇心だった。間違ってもこの心を良心と呼んではいけないのだと今の私なら分かる。

ただ、安心したかったのだ。人はみな暗い背景を抱えていて、憧れも例外ではないと。そして憧れの影を取り入れることで、自分という存在が瑠夏にとってかけがえのない存在になれると信じてやまなかった。

結局のところ、私は瑠夏を利用して、自分の劣等感を払拭しようとしていただけに過ぎなかったのだ。

私の思う気持ちなど、瑠夏には知る由もない。ただその時から私と瑠夏の友情関係が始まった。

私は瑠夏を見ていたが、朝日くんも私と同じように瑠夏の事を見ていた。朝日くんの視線は恋心に起因するものなのか私には分からない。瑠夏は明るくて優しい完璧な美少女だ。彼女に好意を抱き、散っていった男子は数知れない。

ただ、私の直感が、朝日くんは他の男子とは違うと告げていた。彼女が鋼鉄の面をつけて笑う時、何も知らずに話すクラスメイトとは違って、彼は遠くからぼんやりと眺めていた。そこにやましい気持ちは見られず、なんとなく物寂しそうだった。

一年の冬。ちょっとした校外学習があった。寒い思いをしながら出かけたが、何を学んだのかは今となっては分からない。私にとって校外学習は学習と称した遊びであり、瑠夏との距離を詰めるための機会でしかなかった。

校外学習のグループは私、瑠夏、朝日くん、そしてもう一人の男子で構成されていた。彼は瑠夏と同じ班になったことを喜んで色々と話しかけていた。いつものように笑う瑠夏を見た朝日くんは、空気が壊れないようにしながらも二人の間に入っていた。

私にはその時の瑠夏は困っていたのだと分かる。瑠夏が困っている時は少しだけ眉が下がるのだ。きっと朝日くんもその空気を感じ取ったのだろう。朝日くんが彼を引き受けて話し始めると、瑠夏が息をつくのがわかった。

私にはできなかった。どれだけ取り繕っても、私は瑠夏のように明るく出来ない。朝日くんのように、空気を読んで周囲に気を配ることも出来ない。ただ近くで瑠夏の表情を見ているだけだった。

私はどうすることも出来なくて、なんとなく瑠夏の長かった黒髪を撫でた。きれいで柔らかい瑠夏の髪が好きだった。真っ黒な瑠夏の長い髪は、瑠夏という太陽が持つ、誰も気づかない暗さのような気がしたのだ。

そして私は瑠夏にそっと告げた。辛いことがあったら私に言ってねと。瑠夏は笑顔を浮かべて大丈夫だと返した。私も笑みを返し、眉の低い笑顔を浮かべる彼女の髪をもう一度撫でたのだった。

冬の寒さが和らぎ、私達は二年生になった。二年生になっても私と瑠夏、朝日くんは同じクラスだった。相変わらずの明るさで新たな友人を作る瑠夏とは対照的に、クラスが変わり私は孤立した。

瑠夏とは仲が良かったものの、それゆえに他の人から声をかけられることはなかった。私は瑠夏の恩恵を受けるだけの根暗だ。

瑠夏の明るさに引かれ、取り入ろうとする人間は、私を見るとどうやら嫌悪感を抱くらしい。瑠夏の前でニコニコと柔らかい笑みを浮かべていた女たちは、太陽が居なくなった瞬間にその表情を曇らせる。

表側は明るく見えても裏で醜い表情をする女たちは、見ていて滑稽だった。瑠夏にずっと一緒に居て良い気になっているなどと、見当違いな言葉を投げかける彼女たちも私と同じように醜い。いじめとは言わせない程度の悪意は、不快感はあるものの私に関心すら抱かせた。

しかし瑠夏の仮面の裏側にある、引き込まれる暗さとは大違いだ。誰も知ることのできない太陽の裏側には何が隠れているのか、そして瑠夏とその暗さを共有できたならどれほど幸せなことだろうか。

肌を焼くような暑さがなかなか引かない十月、とある噂が流れた。それは瑠夏と朝日くんは付き合っているらしいというものだった。二人の仲が良かったのは知っていたが、付き合っているとは思わなかった。

その噂を耳にした時、私は平静を装って軽く相槌を打っただけだったが、内心恐ろしいほどに震えていた。その時の私は、どうしてこうも動揺しているのか分からなかった。だが今ならその理由がはっきりと分かる。

私はその噂を信じたくなくて、ただの噂話に過ぎないと自分に言い聞かせた。しかしその噂話のことを思うたびに、鼓動が早くなった。もし本当のことだったらと考えるたびに、早鐘を打つ胸が締め付けられるのだった。

その日は突然やってきた。この日がこれからの私を変えたといっても過言ではない。しかし今でも、当時の私はどうしたら良かったのかは分からないままだ。

朝のニュース番組では、これから暑さが引き、一気に冬が近づいてくると若いキャスターが話している。いつも通りの格好で玄関を開けると、冷たい風が家の中に吹き込んできた。私は外気の冷たさに震え、玄関の壁掛けに掛かっていたコートを着て学校へ向かった。

その日の瑠夏も笑顔だった。えくぼが深い、苦しげな笑顔。その訳を知らない私は、いつものように瑠夏と接した。苦しげな表情を浮かべる彼女を見ていると、私も悲しい気持ちになった。彼女も苦しいはずなのに、瑠夏は決まって私を心配して声をかけるのだ。不甲斐ない気持ちと、真性の太陽に照らされる喜びが私の中で溢れた。

放課後、普段は瑠夏と一緒に帰っていたのだが、先生への質問があり学校に残って職員室で先生と話していた。普通の生徒の下校時刻から一時間ほどで用事が終わり教室へ向かった。私は自分のロッカーから教材を取り出して自宅で復習をしようと思ったのだ。

その時、誰も居ないはずの放課後の教室から漏れる声が聞こえた。その声が誰のものなのか、私には分からなかったが、苦しげな嗚咽が廊下にまで漏れ出していた。私は恐る恐る教室の中を覗き込むと、そこには瑠夏と朝日くんの二人がいた。

嗚咽の声の持ち主は瑠夏だった。その事実に私はめまいがした。瑠夏が泣いているという光景は、私の中に積み重ねられた感情の全てを消し去った。自分の劣等感や彼女が持つ闇の存在を知る優越感、その闇を共有してほしいという願望、憧れ、そういった全てを忘れてその光景を呆然と見つめていた。

瑠夏はうなだれて朝日くんの胸に顔を埋めていた。瑠夏が涙を流していたかは私にはわからない。たとえ瑠夏が涙を流していたとしても、その涙は朝日くんに見せた弱さであり私に見せた弱さではない。

私は瑠夏にとって特別になりたかった。いつか瑠夏から話してくれるのを待っていたし、話してくれると信じていた。だが、瑠夏にとっての特別は私ではなかったのだ。

朝日くんは顔を埋める瑠夏の髪をそっと撫でた。うなだれた黒髪は彼の手櫛で整えられ、次第に瑠夏の嗚咽も聞こえなくなった。朝日くんが何かを話すと、瑠夏は顔を上げて朝日くんの顔を見つめた。

潤んだ瑠夏の瞳は、今まで見たことのない色を帯びていた。悲しみと熱を帯びたその瞳はまっすぐと優しい表情の方へ向いていた。二人の距離は段々と近づき、やがてその隙間が無くなろうとしている。その瞬間、耳に掛かった黒髪がふわりと広がり二人の間を覆い隠した。

私は涙が止まらなかった。そこにいるのが朝日くんではなくて、私であったなら。瑠夏の長い髪を撫でるのは私だった。きれいな瞳を見つめるのも私だった。瑠夏の太陽になれるはずだった。

私は二人を直視することができなかった。教室のドアの前でしゃがみこんで声を殺して泣き続けた。どれほどの時間が経ったのか、私には分からない。不意に瑠夏の声が私の耳に届いた。それは私にとって最も不幸で、瑠夏にとっての優しさだったのだと今なら分かる。

結月には伝えないでね。きっとこの事を知ったら泣いちゃうと思う。結月、優しいから。

その時、私は廊下の床に放りだしていたカバンをひったくるように持って、その場から立ち去ったのだ。全てが崩れた喪失感の中で私はただ陰に溶けてしまいたいと思った。この思いは今でも変わらない。

それからは一瞬だった。三年生になったことで、学年全体の空気が受験に向けて緊張していた。その緊張感も相まって、時間は一瞬で過ぎ去っていった。夏頃、瑠夏がショートカットにしていた。軽やかな髪の瑠夏を見ると、胸を塞ぐような苦しさが私の中に溢れていった。

卒業式の別れ際、私は最後に誰にも聞こえないように、決別の意味を込めて心のなかで呟く。

瑠夏のこと、大好きだったよ。

コメント